离子阱量子计算:低调而强大的量子计算主流技术

离子阱量子计算的起源

量子计算的概念最早源于20世纪早期,但直到1995年,物理学家伊格纳西奥·西拉克才提出利用稳定囚禁的离子来实现量子逻辑门操作的创新方法,即离子阱量子计算。

离子阱量子计算的原理

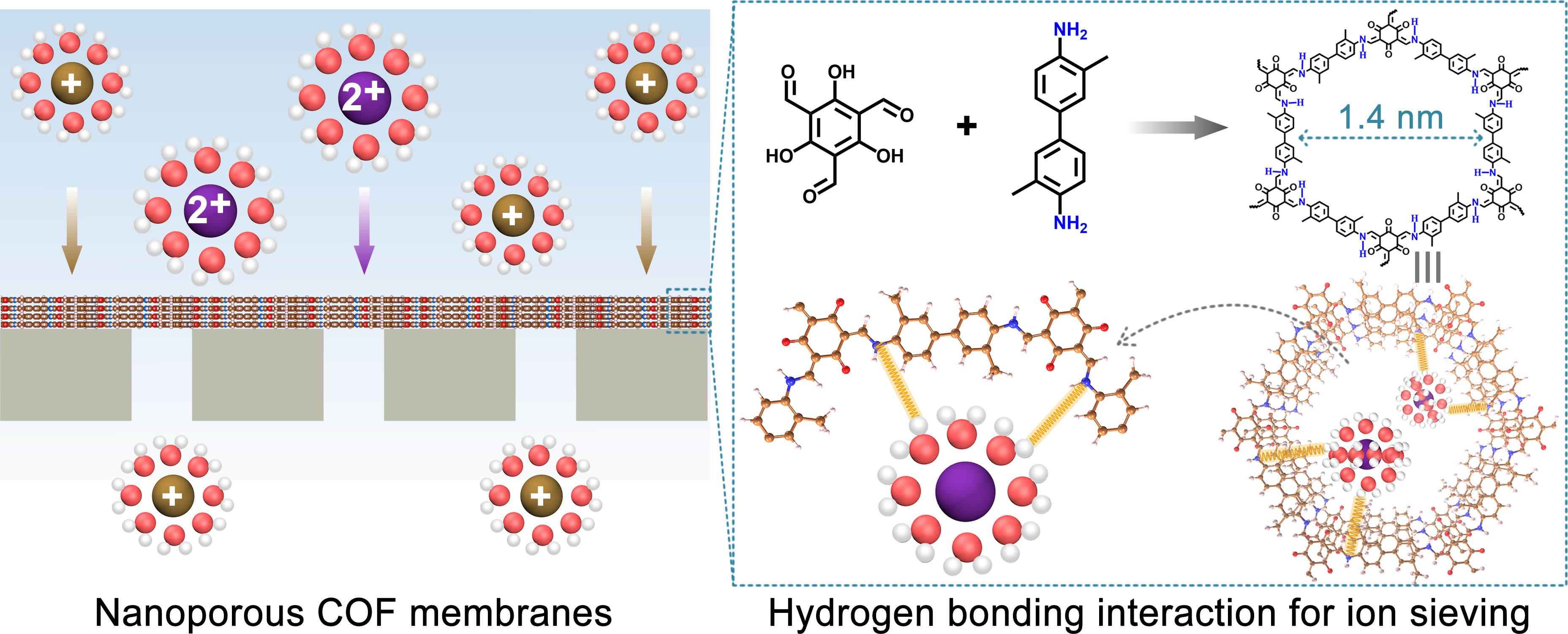

离子阱量子计算利用特定势阱将离子稳定地囚禁,使其能够编码并参与量子计算。离子和势阱是该系统中两个最核心的要素。

离子作为量子

比特

离子是带电原子,具有稳定的能级结构。科学家选择离子的两个特定能级,并将其编码为二能级系统,即量子比特。单个离子的

能量状态可以同时处于"1"和"0"两个状态,使其能够作为量子比特参与并行运算。

多离子量子比特

在离子阱系统中囚禁多个离子时,每个离子都可以被编码为一个独立的量子比特。这些离子量子比特能够

进行2的N次方的并行量子运算,展现出量子

计算机强大的并行处理能力。

离子阱量子计算芯片的突破

为了实现规模化和集成化,科学家开发了基于离子阱量子计算芯片的离子输运方案(QCCD)。离子阱量子计算芯片被设计成具有多个

功能区域,通过电场

调节实现离子在不同区域之间的精确传输。这保证了量子操作的保真度不会随着离子数量的增加而降低。

桑迪亚国家实验室的开创性研究

美国桑迪亚国家实验室在离子阱量子计算芯片的研究方面做出了重要

贡献,推出了多款性能卓越的芯片,

包括HOA-2.0、Phoenix和Peregrine。

离子阱量子计算的优势

相较于超导量子计算系统,离子阱量子计算具有以下优势:

1. 高保真度:离子阱量子计算系统创下了最高保真度的单量子比特门(99.9999%)和双量子比特门(99.94%)的世界记录。

2. 并行计算:离子囚禁间的长程相互作用允许离子链中不同离子之间的全连接信息交换,大幅提升并行

算力。

3. 退相干抑制:通过动态方案和协同冷却技术,离子量子比特的量子特性能够与环境解耦,创下最长的单量子比特相干时间(5500秒)。

离子阱量子计算的当前进展

全球最大的离子阱量子计算公司推出了具备32个离子量子比特的H2离子阱芯片,并实现了平均保真度99.997%的单比特量子逻辑门。

结论

离子阱量子计算凭借其独特的优势,与超导量子计算一起成为实现真正实用化量子计算的两大主流方案。随着离子阱量子计算芯片的持续发展,离子阱量子计算有望在未来发挥越来越重要的作用,加速量子计算的革命性突破。

离子阱量子计算:低调而强大的量子计算主流技术

离子阱量子计算的起源

量子计算的概念最早源于20世纪早期,但直到1995年,物理学家伊格纳西奥·西拉克才提出利用稳定囚禁的离子来实现量子逻辑门操作的创新方法,即离子阱量子计算。

离子阱量子计算的原理

离子阱量子计算利用特定势阱将离子稳定地囚禁,使其能够编码并参与量子计算。离子和势阱是该系统中两个最核心的要素。

离子作为量子比特

离子是带电原子,具有稳定的能级结构。科学家选择离子的两个特定能级,并将其编码为二能级系统,即量子比特。单个离子的能量状态可以同时处于"1"和"0"两个状态,使其能够作为量子比特参与并行运算。

多离子量子比特

在离子阱系统中囚禁多个离子时,每个离子都可以被编码为一个独立的量子比特。这些离子量子比特能够进行2的N次方的并行量子运算,展现出量子计算机强大的并行处理能力。

离子阱量子计算芯片的突破

为了实现规模化和集成化,科学家开发了基于离子阱量子计算芯片的离子输运方案(QCCD)。离子阱量子计算芯片被设计成具有多个功能区域,通过电场调节实现离子在不同区域之间的精确传输。这保证了量子操作的保真度不会随着离子数量的增加而降低。

桑迪亚国家实验室的开创性研究

美国桑迪亚国家实验室在离子阱量子计算芯片的研究方面做出了重要贡献,推出了多款性能卓越的芯片,包括HOA-2.0、Phoenix和Peregrine。

离子阱量子计算的优势

相较于超导量子计算系统,离子阱量子计算具有以下优势:

1. 高保真度:离子阱量子计算系统创下了最高保真度的单量子比特门(99.9999%)和双量子比特门(99.94%)的世界记录。

2. 并行计算:离子囚禁间的长程相互作用允许离子链中不同离子之间的全连接信息交换,大幅提升并行算力。

3. 退相干抑制:通过动态方案和协同冷却技术,离子量子比特的量子特性能够与环境解耦,创下最长的单量子比特相干时间(5500秒)。

离子阱量子计算的当前进展

全球最大的离子阱量子计算公司推出了具备32个离子量子比特的H2离子阱芯片,并实现了平均保真度99.997%的单比特量子逻辑门。

结论

离子阱量子计算凭借其独特的优势,与超导量子计算一起成为实现真正实用化量子计算的两大主流方案。随着离子阱量子计算芯片的持续发展,离子阱量子计算有望在未来发挥越来越重要的作用,加速量子计算的革命性突破。

离子阱量子计算:低调而强大的量子计算主流技术

离子阱量子计算的起源

量子计算的概念最早源于20世纪早期,但直到1995年,物理学家伊格纳西奥·西拉克才提出利用稳定囚禁的离子来实现量子逻辑门操作的创新方法,即离子阱量子计算。

离子阱量子计算的原理

离子阱量子计算利用特定势阱将离子稳定地囚禁,使其能够编码并参与量子计算。离子和势阱是该系统中两个最核心的要素。

离子作为量子比特

离子是带电原子,具有稳定的能级结构。科学家选择离子的两个特定能级,并将其编码为二能级系统,即量子比特。单个离子的能量状态可以同时处于"1"和"0"两个状态,使其能够作为量子比特参与并行运算。

多离子量子比特

在离子阱系统中囚禁多个离子时,每个离子都可以被编码为一个独立的量子比特。这些离子量子比特能够进行2的N次方的并行量子运算,展现出量子计算机强大的并行处理能力。

离子阱量子计算芯片的突破

为了实现规模化和集成化,科学家开发了基于离子阱量子计算芯片的离子输运方案(QCCD)。离子阱量子计算芯片被设计成具有多个功能区域,通过电场调节实现离子在不同区域之间的精确传输。这保证了量子操作的保真度不会随着离子数量的增加而降低。

桑迪亚国家实验室的开创性研究

美国桑迪亚国家实验室在离子阱量子计算芯片的研究方面做出了重要贡献,推出了多款性能卓越的芯片,包括HOA-2.0、Phoenix和Peregrine。

离子阱量子计算的优势

相较于超导量子计算系统,离子阱量子计算具有以下优势:

1. 高保真度:离子阱量子计算系统创下了最高保真度的单量子比特门(99.9999%)和双量子比特门(99.94%)的世界记录。

2. 并行计算:离子囚禁间的长程相互作用允许离子链中不同离子之间的全连接信息交换,大幅提升并行算力。

3. 退相干抑制:通过动态方案和协同冷却技术,离子量子比特的量子特性能够与环境解耦,创下最长的单量子比特相干时间(5500秒)。

离子阱量子计算的当前进展

全球最大的离子阱量子计算公司推出了具备32个离子量子比特的H2离子阱芯片,并实现了平均保真度99.997%的单比特量子逻辑门。

结论

离子阱量子计算凭借其独特的优势,与超导量子计算一起成为实现真正实用化量子计算的两大主流方案。随着离子阱量子计算芯片的持续发展,离子阱量子计算有望在未来发挥越来越重要的作用,加速量子计算的革命性突破。

发表评论